Das symbolträchtige Transformationsjahr 1989 jährt sich nun zum 30. Mal, die Friedensdividende nach Ende des Kalten Krieges hält in Europa weiterhin an. Gleichzeitig erlebt das geopolitische Kräftemessen eine vor wenigen Jahren kaum für möglich gehaltene Renaissance. Diese Einschätzung teilen u.a. der renommierte Think-Tank European Council on Foreign Relations (ECFR) aus London sowie das in New York ansässige Political-Risk-Unternehmen Eurasia Group. Beide Institutionen haben einen Ausblick auf mögliche Risiken und Trends des neuen Jahres gewagt.

Geopolitik 2.0 und G-Null-Welt?

Die Geopolitik des 21. Jahrhunderts folgt einer fundamental anderen Logik als jene des Kalten Krieges. Denn zentrale Faktoren globaler Machtansprüche sind nicht mehr primär die Anzahl Flugzeugträger, das Medien-Informationsmonopol oder die Wirtschaftsleistung. Die gegenwärtige Geopolitik 2.0 findet mittlerweile auf technologischer Ebene, auf der Deutungshoheit im virtuellen Raum und in der Resilienz gegenüber nichtstaatlichen Akteuren statt. Dies führt zu einer Nivellierung der Macht zwischen Grossmächten und anderen staatlichen, bzw. nichtstaatlichen Akteuren. Die Terroranschläge im September 2001 sowie die Kriege im Irak und in Afghanistan haben immer deutlicher aufgezeigt, dass militärtechnologischer Vorsprung nicht mehr zu hinreichend strategischen Erfolgen führt. Die Ursprünge dieser Tendenz reichen über Kriege in Vietnam und Algerien bis nach Pearl Harbour zurück. Diesem Trend folgend, kommen schwächer ausgestattete Akteure zu relativen Machtgewinnen, wenn sie die aus asymmetrischen Machtverhältnissen entstehenden Handlungsmöglichkeiten optimal ausnutzen.

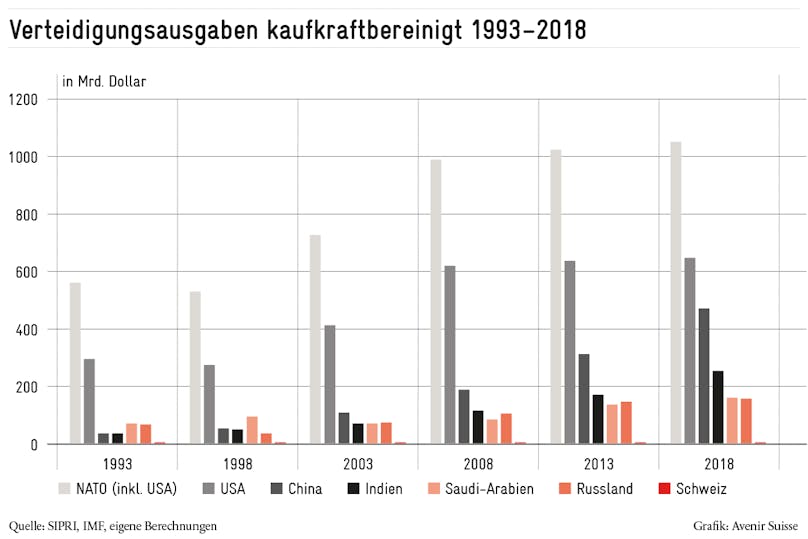

Damit geht einher, dass Staaten wie China punkto Innovationskraft, Forschung und Entwicklung (also auch militärisch) aufgeholt haben. Im Vergleich zu 1993 hat Peking seine kaufkraftbereinigten Verteidigungsausgaben um 1249% angehoben, die USA um 118%. Der Rückstand auf die USA ist entsprechend immer kleiner geworden (vgl. Grafik 1). Diese Zahlen decken sich mit der Analyse des Center of Security Studies der ETH, wonach der Vorsprung westlicher militärtechnologischer Überlegenheit vor allem gegenüber China im Schwinden begriffen ist. Anstatt dem abnehmenden Vorsprung durch mehr multilaterale Zusammenarbeit entgegenzuwirken, äussert sich die «America First»-Strategie in Form von bilateralen Deals und einer sukzessiven Entwertung multilateraler Institutionen. Eine Handlungsunfähigkeit dieser Institutionen (Nato, WTO, G-7, G-20) kann mittel- bis längerfristig zu einer so genannten «G-Null-Welt» ohne klare liberale Führung führen.

Neue Herausforderungen für die Schweizer Sicherheitspolitik

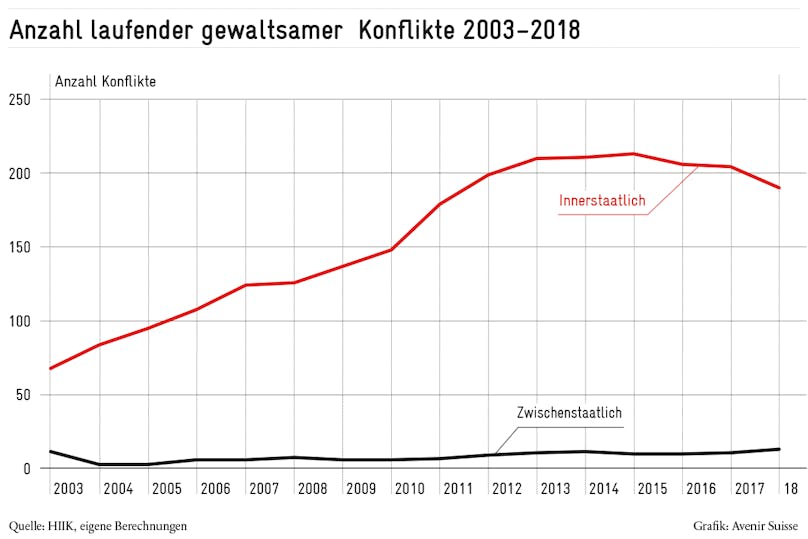

Eine G-Null-Welt im Zusammenspiel mit der erwähnten Geopolitik 2.0 wird kaum in einem Revival vaterländischer Kriege zwischen Staaten enden (vgl. Grafik 2) – dafür ist die Bereitschaft zu klein und die wirtschaftlichen Kosten sind zu gross. Innerhalb der G-Null-Welt können Herausforderungen wie der internationale Terrorismus, Cyberangriffe, der Klimawandel oder grosse Migrationsbewegungen wie bisher nur multilateral gelöst werden. Sicherheit wird in Zukunft nicht in Isolation, sondern durch internationale Kooperationen geschaffen.

Was bedeutet das für die Schweiz? Mit den ganz grossen Akteuren wird der Kleinstaat in Sachen klassischer Rüstung traditionellerweise nicht mithalten wollen. Was Bundesbern kaufkraftbereinigt in einem Jahr für die Verteidigung aufwendet, gibt China innerhalb dreier Tage aus. Neben dem Handel und einer aktiven Rolle in multilateralen Institutionen als friedensstiftender Komponente bieten sich der Schweiz jedoch militärische Optionen, diese Asymmetrie gegenüber Grossmächten für den Extremfall zu ihren Gunsten zu nutzen – vor allem mittels proaktiver Abschreckung im technischen Bereich (Cyberabwehr, nachrichtendienstliche Informationen). Der Geopolitik 2.0 wird sich die Schweiz trotz Neutralitätspolitik nicht gänzlich entziehen können. Der aktuelle politische Fokus, der neben Rüstungsbeschaffungen auf den angeblich allzu attraktiven Zivildienst und den sakrosankten Personalbestand ausgerichtet ist, sollte erweitert werden.

Pragmatische und umfassende Ansätze sind gefragt

Eine kritische Auseinandersetzung mit fünf Punkten wäre sinnvoll: Erstens braucht die Verteidigungspolitik eines Staates wie der Schweiz ein klares strategisches Profil, das primär auf zukünftige Bedrohungen und nicht auf Heimatschutz ausgerichtet ist. So wäre angesichts geopolitischer Machtverschiebungen das Verhältnis unserer diversen Sicherheitsorganisationen (Armee, ziviler und militärischer Nachrichtendienst) zur Aussenwelt (Zusammenarbeit mit westlichen Nachrichtendiensten, Nato, der andiskutierten EU-Verteidigungsunion) transparenter als bisher zu definieren. Die jüngst beschlossene Teilnahme am Nato Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence ist positiv zu werten, hätte aber auch früher erfolgen können.

Zweitens sollte die Schweizer Sicherheitspolitik breiter gedacht werden. Handels-, Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik können auch Sicherheit schaffen. Mit steigender wirtschaftlicher Vernetzung sinken die materiellen Anreize für potenzielle Konflikte. Daneben ist die soziale Integrationskraft des Schweizer Bildungswesens nicht zu unterschätzen. Gut ausgebildete, aufgeklärte und am Arbeitsmarkt teilnehmende Personen lassen sich kaum für Terrornetzwerke rekrutieren.

Drittens sollte die Cyberabwehr primär die kritische Infrastruktur schützen können. Ein Cybersicherheits-Cluster aus Staat, Forschung und Privatsektor könnte zudem einen positiven Spill-over-Effekt auf die gesamte Wirtschaft erzeugen. Der stärkere Fokus auf den virtuellen Raum sowie auf den technologischen Fortschritt hätte zur Folge, dass die Quantität der Bodentruppen sinken, die Qualität aufgrund höherer Anforderungen an das Personal steigen dürfte.

Viertens gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass die Schweiz mit weniger Personal schlechter verteidigt werden könnte. Die Niederlande ist als Nato-Mitglied stark exponiert und hat doppelt so viele Einwohner wie die Schweiz. Aber der Personalbestand (inkl. Reserve) der niederländischen Armee beträgt gesamthaft 61’094 Männer und Frauen. Ein Vierteil davon sind Milizsoldaten, der Frauenanteil liegt bei 13,6%. Bei den meisten zukünftigen Sicherheitsherausforderungen werden quantitativ grosse Bodentruppen nicht mehr entscheidend sein, sondern eine auf reale Bedrohungen spezialisierte Armee.

Fünftens wäre die Wehrpflicht für Männer den gesellschaftlichen Realitäten anzupassen. Zu Zeiten ihrer Einführung hatten Frauen weder politische Rechte noch einen hohen Integrationsgrad im Arbeitsmarkt. Auch war der Ausländeranteil deutlich tiefer als heute. Die Funktion der Milizarmee, neben der Sicherheit auch für soziale Kohäsion zu sorgen, erreicht einen immer kleineren Teil der Bevölkerung. Mit einem klaren Leistungsauftrag würde die Armee primär für Sicherheit sorgen und hätte motiviertes Personal. Für soziale Kohäsion könnte ein Bürgerdienst sorgen, der ausländische Mitbürger sowie (im Militärbürgerdienst) Schweizer Frauen einbeziehen würde und so dem Fachkräftemangel in Gemeinderäten oder bei der Seniorenbetreuung entgegenwirken. Das Verhältnis zwischen Militär- und Zivildienst wäre damit entpolitisiert.

Mehr Visionen und Transparenz

Unsere Verteidigungspolitik scheint bisweilen weniger einer vorausschauenden Gefährdungsbeurteilung zu folgen. Das Réduit als Bunkeranlage beispielsweise mag den technischen Realitäten des Ersten Weltkriegs entsprochen haben, aber nicht jenen des Zweiten. Der britische Generalfeldmarschall Bernard Montgomery beurteilte das Réduit als «undurchführbaren Unsinn» (Allgemeine schweizerische Militärzeitschrift, Nr. 9/1987). Dies, weil Zivilbevölkerung und Industrie im dicht besiedelten Mittelland im Falle einer Invasion durch die Wehrmacht kaum ausreichend geschützt gewesen wären.

Die aktuelle sicherheitspolitische Grosswetterlage ist heute um einiges stabiler als in den 1940er Jahren. Dennoch wäre die Schweiz gut beraten, den Wandel der globalen Sicherheitsarchitektur proaktiv anzugehen und Reformen transparent zu gestalten.