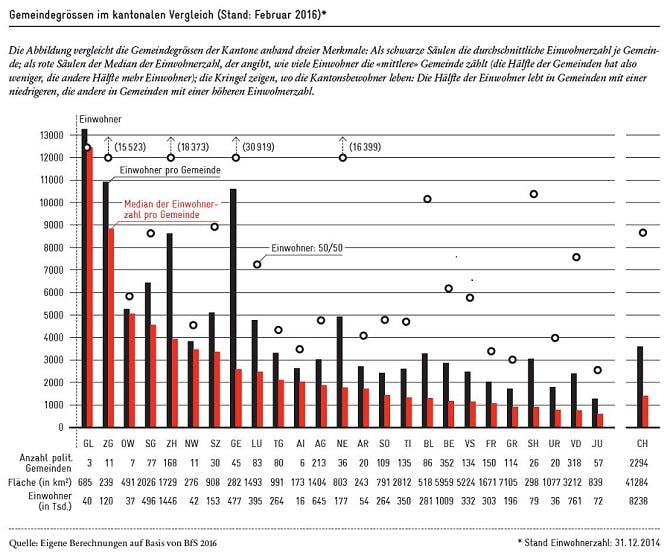

Gemeindezusammenschlüsse sind kein Selbstzweck. Warum sollte überhaupt fusioniert werden, und wo wäre der wünschenswerte Endpunkt dieser Fusionstätigkeiten? Exakt lässt sich zumindest Zweiteres nicht sagen – auch nicht mit wissenschaftlichen Mitteln. Was sich aber sagen lässt: Gemäss dem liberalen Ideal sollten staatliche Entscheidungen möglichst dezentral, nämlich nahe bei den betroffenen Bürgern erfolgen. Je kleiner aber die Gemeinden sind, desto geringer ist ihre Fähigkeit, Aufgaben autonom zu erfüllen. Sie müssen diese in Gefässe der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) auslagern, die oft mit Demokratiedefiziten und einem Verlust an Steuerungskompetenz verbunden sind. Haben die Gemeinden durchgehend nicht die nötige Grösse für die zweckmässige Erfüllung ihrer Aufgaben, werden diese letztlich früher oder später einfach beim Kanton zentralisiert. Anzustreben sind demnach Gemeinden, die die meisten klassischen kommunalen Aufgaben (Volksschule, Sozialhilfe, Altersheime/Pflege, Wasserver- und -entsorgung, Elektrizität, Gemeindestrassen, Feuerwehr) autonom erfüllen können und nur für einzelne Aufgaben auf IKZ angewiesen sind. Dieses Ziel wäre wohl in einer Schweiz mit 800 bis 1000 Gemeinden erreicht. Die durchschnittliche Einwohnerzahl pro Gemeinde läge damit bei gut 9000, die mittlere Gemeinde (Median) hätte ca. 5000 Einwohner. Selbst dann wären die Schweizer Gemeinden im internationalen Vergleich – vor allem angesichts der ihnen gewährten Autonomie – noch sehr klein.

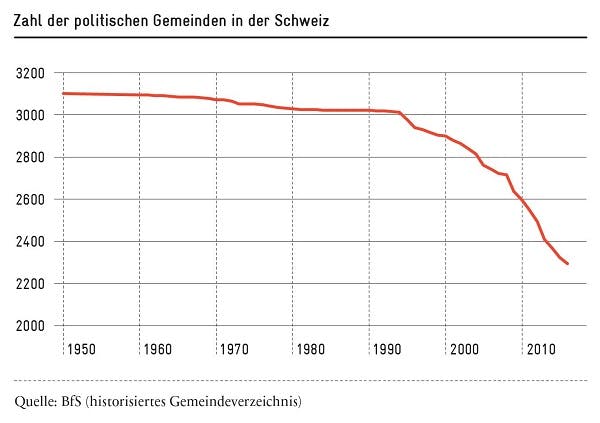

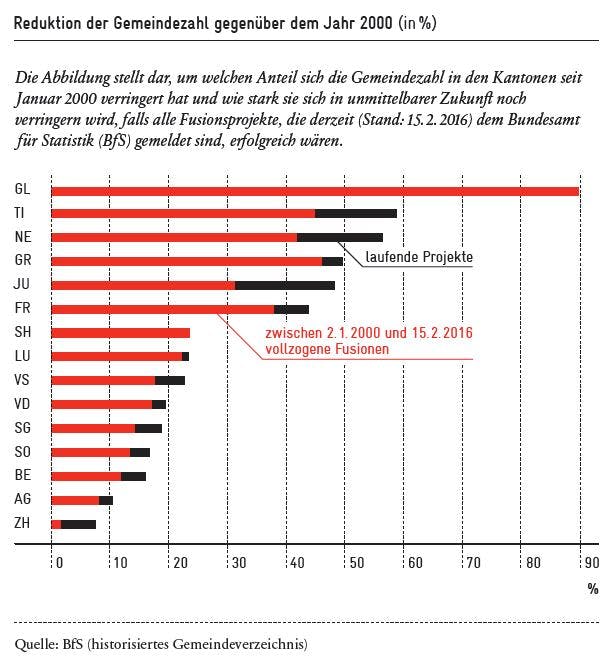

Von solchen Zahlen ist man aber weit entfernt, obwohl sich in den letzten 16 Jahren einiges getan hat. Im Jahr 2000 zählte die Schweiz 2899 Gemeinden – nur gut 300 weniger als bei Gründung des Bundesstaats über 150 Jahre zuvor. 2012, als Avenir Suisse das Kantonsmonitoring zu den Gemeindestrukturen der Kantone publizierte, waren es noch 2495. Die stärkste (relative) Reduktion bis zu diesem Zeitpunkt erreichte der Kanton Glarus mit seiner Top-Down-Restrukturierung im Jahr 2011. Darauf folgten das Tessin und der Kanton Freiburg. Am kleinsten strukturiert war 2012 der Kanton Graubünden, wo die Hälfte aller Gemeinden weniger als 400 Einwohner beherbergten.

Seither setzte sich der Restrukturierungsprozess fort. Aktuell (Stand Februar 2016) zählt die Schweiz noch 2294 Gemeinden und damit abermals 201 weniger als noch vor vier Jahren. In dieser jüngsten Periode kann der Kanton Graubünden klar die meisten Zusammenschlüsse verbuchen. Die Gemeindezahl reduzierte sich von 176 auf 114. Unterdessen zählt die Hälfte davon immerhin über 909 Einwohner, womit Graubünden die Kantone Jura, Waadt, Uri und Schaffhausen hinter sich gelassen hat. Zurückzuführen ist dieser Fortschritt vor allem auf konsequente Gruppenfusionen innerhalb von Tälern, die schon aus topografischen Gründen typische funktionale Räume bilden. Allen voran entstand 2015 durch den Anschluss von Ardez, Ftan, Guarda, Sent und Tarasp an Scuol im Unterengadin die mit 439 km2 flächenmässig grösste Gemeinde der Schweiz (mit nun immerhin 4700 Einwohnern). Auch im Kanton Bern fanden in den letzten Jahren vermehrt Gemeindefusionen statt. Seit 2012 konnte die Zahl um 30 Gemeinden reduziert werden. Relativ gesehen fällt der Rückgang von 382 auf 352 Gemeinden aber immer noch eher bescheiden aus.

Ohne die administrative und finanzielle Unterstützung der Kantone bewegt sich allerdings kaum etwas: Alle Kantone mit Gemeindefusionen haben dafür explizite finanzielle Anreize geschaffen, in Kantonen ohne diese Anreize erfolgten bisher keine Zusammenschlüsse. Gut sichtbar ist der Einfluss des Kantons unter anderem am Beispiel von Freiburg: Nach drei Jahrzehnten mit durchschnittlich ca. einer Fusion pro Jahr setzte der politisch extrem kleinstrukturierte Kanton 2000 ein Dekret in Kraft, das fusionierenden Gemeinden finanzielle Unterstützung zuspricht. In den Folgejahren sank die Gemeindezahl schnell von 242 auf 168, seit Ausserkrafttreten des Dekrets passierte nicht mehr viel. Seit 2012 ist nun ein neues Fusionsgesetz in Kraft, das (etwas verzögert) wiederum seine Wirkung entfaltet: 2017 werden sich die gut 300‘000 Einwohner noch auf 136 Gemeinden aufteilen.

Dass solche Anschubfinanzierungen des Kantons überhaupt nötig sind, liegt an diversen inhärenten Fehlanreizen, die gegen Gemeindefusionen sprechen:

- Deutliche Finanzkraftdisparitäten verhindern Fusionen, da eine stärkere Gemeinde keinen Anreiz hat, eine schwächere aufzunehmen, auch wenn die Fusion gesamthaft lohnenswert wäre.

- Durch Fusion von x Gemeinden berauben sich x-1 Gemeindepräsidenten ihres eigenen Jobs. Sofern sie nicht durch Zwang in dieses Amt gewählt wurden (was trotz verbreitetem Mangel an Milizpersonal nach wie vor die Ausnahme ist) dürfte sich das Interesse daran in Grenzen halten.

- Auch ein zu umfangreicher oder schlecht konstruierter Finanzausgleich kann ein Fusionshemmnis darstellen.

Mit fusionsfördernden Massnahmen greifen die Kantone darum nicht ungebührlich in die Gemeindeautonomie ein, sondern korrigieren bestehende Verzerrungen.