Nie zuvor in der Geschichte der Menschheit gab es eine Epoche, in der so viele Menschen so gesund und finanziell so abgesichert so alt geworden sind. Nie konnten deshalb so viele Menschen nach Ausbildung und Berufstätigkeit einen langen dritten Lebensabschnitt unbeschwert und von vielerlei Aktivitäten erfüllt geniessen. Wer diesen Lebensabschnitt in der Vergangenheit überhaupt erreichte, sah sich in der Regel mit Krankheit, körperlichen Beschwerden aller Art und nicht selten mit grosser materieller Not konfrontiert. Unser gegenwärtiger Luxus verdankt sich einem vergleichsweise jungen Trend, der in den fortgeschrittenen Industriegesellschaften vor rund 150 Jahren einsetzte. Was war geschehen?

Eine einmalige Epoche

Wurden in den Textilbetrieben und in den Giessereien des 19. Jahrhunderts noch zwölf Stunden oder mehr pro Tag gearbeitet, sind es heute sieben bis acht Stunden. Aus der 48-Stunden-Woche ist in den 1950er Jahren die 40-Stunden-Woche geworden, dank zusätzlicher Feier- und Ferientage ist die Jahresarbeitszeit verkürzt worden, und nicht zuletzt ist die Lebensarbeitszeit verkürzt worden infolge längerer Ausbildungszeiten und – in vielen Fällen – der frühzeitigen Pensionierung. Einerseits verdankt sich diese Entwicklung der seit 1800 rasant zunehmenden Produktivität in allen Wirtschaftszweigen. Andererseits liegt den Arbeitszeitverkürzungen implizit aber auch das Verständnis von Arbeit als Entfremdung zugrunde, der die Freizeit als Zeit der Selbstfindung und der identitätsstiftenden Aktivität, der eigentlichen Lebenszeit also, entgegengesetzt wird. Das mag in manchen Berufen und auch in vielen Funktionen bis heute so sein, daneben aber gibt es – gerade auf dem Weg von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft – eine Fülle von Tätigkeiten, die wenig mit Entfremdung, aber viel mit Gestaltungsmöglichkeiten und nicht zuletzt mit dem sinnstiftenden Einbringen der eigenen Persönlichkeit zu tun haben.

Wir leben heute zum Glück nicht mehr in der Welt von 1860, auch nicht in der von 1948, als das Schweizer Rentensystem eingeführt wurde. Die Arbeits- und Lebensverhältnisse haben sich seither erheblich verbessert und flexibilisiert – vielerorts gelang es nicht nur, endlich aus der Tretmühle der nackten Überlebenssicherung auszusteigen, sondern enormen Wohlstand anzuhäufen, was ein sorgloses Leben gerade aufs Alter hin erst ermöglichte. Anlass genug also zu Genugtuung und Dankbarkeit, möchte man denken! Indessen: nicht Freude über erweiterte Daseinsperspektiven und Gestaltungsmöglichkeiten – auch hinzugewonnene Jahre – dominieren die öffentliche Diskussion, sondern der kleinkrämerische Zank um Rentenalter und Rentenhöhe sowie die Besitzstandswahrung (de facto eine Besitzstandserweiterung) in einer immer ausgedehnteren Seniorenzeit. Warum ist das so?

Pathologische Realitätsverweigerung

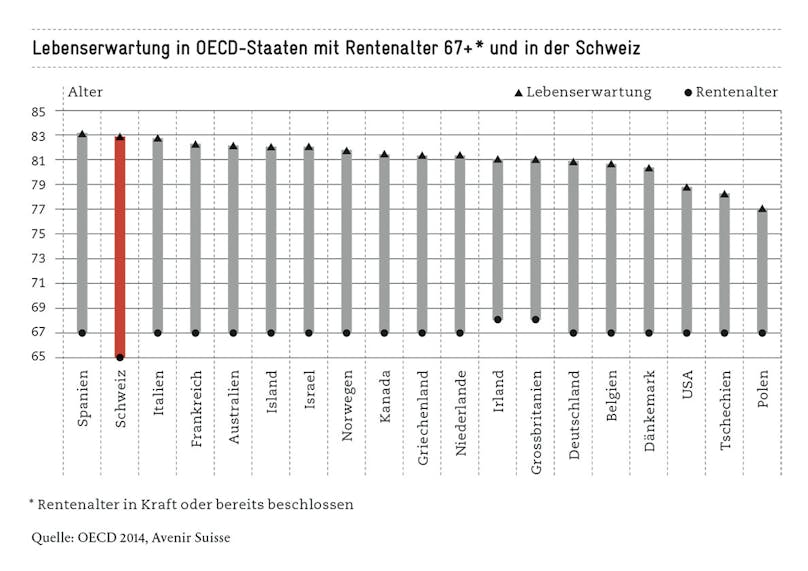

Die Fakten zum Schweizer Vorsorgesystem sind seit vielen Jahren bekannt: Auf den knappsten Nenner zusammengefasst stellen demographische Entwicklung und Tiefzinsumfeld die Rentensysteme vor gewaltige Herausforderungen. Jedes Jahr erhöht sich das Durchschnittsalter in der Schweiz um sechs Wochen, in zehn Jahren also um eineinviertel Jahre, seit der Einführung der AHV nach dem Zweiten Weltkrieg in der Summe um fast zehn Jahre. Für die AHV bedeutet das, dass die beruflich aktive Bevölkerung für immer mehr Rentner sorgen muss; für die zweite Säule heisst es, dass das im Laufe des Lebens angesparte Deckungskapital um Jahre länger hinreichen muss als ursprünglich geplant. Und als ob das nicht schon Herausforderung genug wäre, kommt seit einigen Jahren der nahezu vollständige Ausfall des dritten Beitragszahlers in der Pensionskasse, der des Zinses, hinzu.

Allen bekannten Lösungsvorschlägen zum Trotz schnürt das Parlament unter dem hochtrabenden Titel «Altersreform 2020» ein Paket, mit dem es sich und den Zahlern wie den Bezügern zwar etwas Luft für einige wenige Jahre verschafft, dabei aber weit von der Lösung des fundamentalen Problems entfernt bleibt. Schlimmer noch: es handelt sich um eine «Reform», die das einst überzeugende Drei-Säulen-System der Altersvorsorge in seinen Grundsätzen durcheinanderbringt (Umlagesystem in der AHV und Kapitaldeckungsverfahren in der Pensionskasse).

Die naheliegende Lösung der Probleme, länger zu arbeiten nämlich, wird als angeblich nicht mehrheitsfähig tabuisiert – als ob es undenkbar und unzumutbar wäre, von den zehn geschenkten Jahren eines oder zwei zusätzlich zu arbeiten! Dabei müsste es die Aufgabe von verantwortungsvollen Politikern sein, in diesem Bereich immer wieder Aufklärung zu betreiben.

Nun ist das gewiss nicht populär, weshalb sich die Politik lieber in geradezu pathologischer Realitätsverweigerung übt: Kaum ist das Thema Erhöhung des Rentenalters angesprochen, wird gleich ein ganzes Arsenal an Gegenargumenten aufgefahren, die entweder nur für eine kleine Minderheit der Berufstätigen zutreffen oder sich leicht entkräften lassen. Am häufigsten hört man den Einwand, wer ein anstrengendes Berufsleben hinter sich habe – etwa als Bauarbeiter –, könne nicht mit weiteren Berufsjahren belastet werden. Das trifft gewiss zu, bloss ist das Problem in der Baubranche vor Jahren schon im Gesamtarbeitsvertrag gelöst worden, und ausserhalb dieser Branche betrifft die tatsächliche Auszehrung in Form harter körperlicher Arbeit nur eine verschwindende Minderheit, Tendenz in einer Dienstleistungsgesellschaft weiter sinkend. Im Berufsleben sei in den letzten Jahrzehnten der Stress immer grösser geworden, wird sodann argumentiert. Noch stärker, möchte man entgegnen, ist in diesem Zeitraum aber die Freizeit und das Angebot an Freizeitaktivitäten gewachsen, die ja stressmindernd und damit ausgleichend wirken sollten.

Es gäbe ja gar keine Arbeitsplätze für längeres Arbeiten, hört man dann. Als ob nicht zahlreiche Firmen bereits heute händeringend nach Fachkräften suchten und als ob in den letzten zehn Jahren nicht Tausende, ja Zehntausende von Arbeitsplätzen geschaffen wurden, die allesamt mit Zuwanderern besetzt wurden – in Ermangelung einheimischer Arbeitskräfte! Dasselbe ist zu entgegnen, wenn argumentiert wird, ältere Arbeitssuchende würden keine Stelle finden – das Gegenteil ist der Fall, denn gerade die über 50-Jährigen sind heute überpro- portional gut beschäftigt, auch wenn einzelne Fälle von Langzeitarbeitslosigkeit Schlagzeilen machen.

Der kleine Exkurs verdeutlicht: Ausflüchte aller Art behindern die Diskussion über das Grundproblem, das darin besteht, dass Mitbürgerinnen und Mitbürger meines Alters seit Jahren zulasten der kommenden Generationen leben und diesen Möglichkeiten wegnehmen, die sie für sich selbst ganz selbstverständlich in Anspruch nehmen. Nicht ohne Ironie muss festgestellt werden, dass unter denjenigen, die vorzeitig in Rente gehen, oft genau diejenigen sind, die auch die kritische Situation der Rentensysteme zu verstehen in der Lage sind – sich aber trotzdem zusätzliche Rentenjahre leisten können und es darum auch tun. Wie liesse sich das im Sinne aller ändern?

Abschied vom Modell des Lebens in drei Phasen

Die Vorstellung, das Leben gliedere sich in drei Phasen, deren erste die Ausbildung (bis spätestens 25 Jahre) ist, welcher sich die lange Phase der Berufsausübung von etwa vierzig Jahren anschliesse, die ihrerseits in das Rentnerdasein münde, hat über viele Jahrzehnte hinweg nicht nur die individuelle Lebensplanung ganzer Generationen geprägt, sondern auch die gesellschaftliche und politische Diskussion über die Sozialsysteme. Diese Vorstellung findet allerdings spätestens seit der Jahrtausendwende in der Realität keine Entsprechung mehr: längst schon genügt es nicht mehr, zwischen 15 und 25 einen Beruf zu lernen, den man die folgenden vierzig Jahre ausüben könnte. An ihre Stelle ist die Überzeugung getreten, dass wir ein Leben lang in neuen Tätigkeiten, in neuen Funktionen und nicht zuletzt mit neuen Werkzeugen werden lernen müssen. Damit gibt es keine klar abgrenzbaren Phasen mehr, vielmehr gehen diese ineinander über, ja sie können sich auch über Jahre hinweg überlagern oder nebeneinanderher laufen. Nun die Kardinalfrage: weshalb sollte diese Lernphase im Alter eigentlich ein Ende haben?

Ein persönlicher Bericht

Im Frühjahr 2006 beschloss der Verwaltungsrat, den Mischkonzern, den ich während acht Jahren als CEO geführt hatte, aufzulösen, das heisst, zwei seiner vier Divisionen zu verkaufen und zwei weitere als selbständig kotierte Gesellschaften weiterzuführen. Damit verbunden war selbstverständlich auch die Auflösung der Konzernstruktur, und als 57-Jähriger sah ich mich mit einer ganzen Reihe von Fragen konfrontiert – zuvorderst natürlich mit der Frage, wie es nun für mich selbst weitergehen sollte. Aufs Altenteil zurückziehen? Nochmals eine Stelle annehmen? Auf Pro-bono-Mandate ausrichten? Noch mehr kulturelles Engagement zeigen? Bis zum «normalen» Altersrücktritt oder über 65 hinaus? Was könnte ich mit all den Erfahrungen eines erfüllten internationalen Berufslebens im privaten oder öffentlichen Sektor beitragen? Und nicht zuletzt: wie würde ich mit dem Risiko der Selbständigkeit zurechtkommen, nachdem ich mein ganzes Berufsleben als Söldner in fremden Diensten gestanden hatte?

Ich entschloss mich zur Selbständigkeit als Verwaltungsrat, nachdem schon wenige Monate später erste Mandatsangebote gekommen waren, und führte zahlreiche Gespräche, um weitere Mandate zu gewinnen. Tatsächlich: nach etwa einem Jahr war mit einer ganzen Reihe von Mandaten wieder ein Vollzeitpensum erreicht, das ich bis vor einem Jahr (also bis zum Alter 67) ausgefüllt habe. Seither habe ich es etwas reduziert und plane, über die kommenden Jahre hinweg sukzessive weiter abzubauen.

Da ich das Privileg hatte, in meinem Berufsleben in sehr unterschiedlichen Branchen zu arbeiten, sind auch meine heutigen Aktivitäten breit gestreut: sie reichen von der Chemie bis zu Infrastrukturprojekten, von der Kunststoffverarbeitung bis zur Kultur, von der Biskuitproduktion bis zur Hygiene und von der Agrarwirtschaft bis zur Textilindustrie. Und dennoch ist all diesen Aufgaben eines gemeinsam: ich kann meine Erfahrungen einbringen, und die erbetenen Urteile und Meinungen leben von der Authentizität, nicht nur, was die Unternehmen, sondern auch persönliche Fragen betrifft. Es ist in der Tat für mich selbst erstaunlich, dass für Dreissigjährige, die vor einer Entscheidung in ihrer Berufslaufbahn stehen und meinen Rat suchen, dieser keineswegs als völlig überholt gilt. Es scheint eben doch grundsätzliche Themen zu geben, die sich für die Menschen auch in einer äusserst schnelllebigen Zeit immer wieder in ähnlicher Form stellen.

Ein Beispiel von vielen

Im Rückblick schätze ich mich überaus glücklich, vor elf Jahren den Schritt in die Selbständigkeit getan zu haben – auch wenn er mehr Mut verlangte, als eine nächste Managerposition zu übernehmen oder sich lesend auf den Balkon zurückzuziehen. Tatsächlich erscheint mir diese letzte Phase meines Berufslebens die erfüllteste, ja auch die glücklichste.

Natürlich gilt diese Perspektive nicht für alle, die vor der Entscheidung stehen, über das Rentenalter hinaus zu arbeiten, und ich gönne jedem, der ein hartes Arbeitsleben beschliessen will, seine verdiente Ruhe. Aber nicht zulasten der nächsten Generationen! Viele Pensionierte übernehmen dankenswerterweise bereits heute neben ihren reduzierten beruflichen Verpflichtungen Aufgaben im sozialen, politischen oder kulturellen Bereich. Und bestimmt sind sie mit ihrer, auch für andere, sinnvollen Tätigkeit glücklicher, wenn sie sich nicht bloss die Zeit vertreiben müssen – im wörtlichen Sinn.

Ich meine: es lohnt sich, über die magische 65 hinaus im Arbeitsleben zu bleiben, und zwar für alle Beteiligten. Es nützt jedem Individuum, das seine reiche Erfahrung weiterhin einbringen kann, es nützt dem Umfeld, das von eben dieser Erfahrung profitiert. Und nicht zuletzt nützt es einer Gesellschaft, deren Rentensysteme im Sinne der Generationensolidarität an Nachhaltigkeit gewinnen – gerade wenn die Politik fahrlässig Reformen verschleppt und obendrein so tut, als gebe es nichts zu tun. Das Gegenteil ist der Fall, denn die Enteignung kommender Generationen muss ein Ende finden.

Der Autor Rudolf Wehrli ist Verwaltungsratspräsident von Clariant und u.a. Verwaltungsrat der Kambly SA. Wehrli wurde an der Universität Zürich in Theologie und Philosophie promoviert.

Die Generation der Babyboomer geht in Rente. Dies wird vielfältige Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft in der Schweiz haben. In einer Serie unter Projektleitung von Daniel Müller-Jentsch und in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift «Schweizer Monat» veröffentlichen wir in den Sommerwochen jeden Montag einen Beitrag zum Thema.