Gemessen an der Innovation gehört die Schweiz international zur weltweiten Spitzenklasse. Möchte man dem «Global Innovation Index» glauben schenken, ist die Schweiz seit zehn Jahren so innovativ wie kein anderes Land. Hiervon aber auf eine agile und innovative staatliche Digitalisierung zu schliessen, wäre ein Trugschluss. Zwar sind Rankings immer mit Vorsicht zu geniessen, doch zeichnen weder der EU-eGovernment-Benchmark noch der UN-E-Government Survey ein schmeichelhaftes Bild der digitalen Schweiz im europäischen Vergleich: Kommt sie bei erstem Bericht auf den hintersten Rängen zu liegen, schaffte sie es bei zweitem Ranking im Jahr 2020 nur knapp in die Top-Ten.

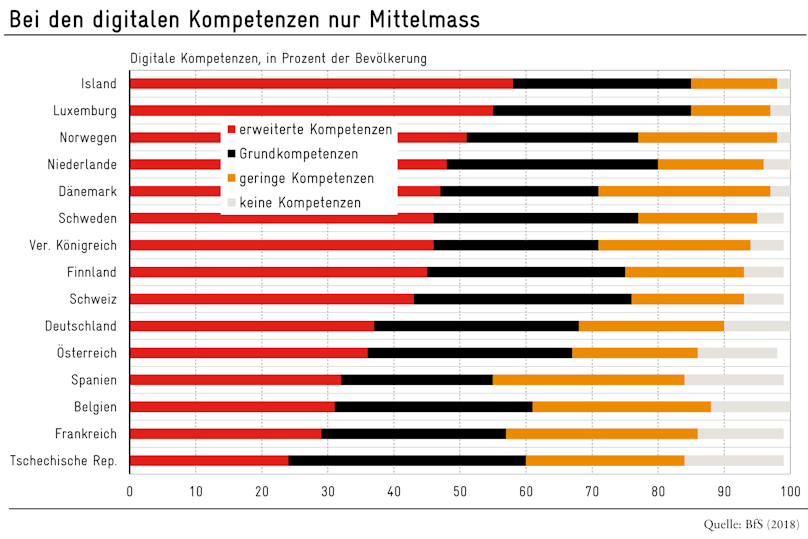

Bei digitalen Kompetenzen nur Mittelmass

Mit Blick auf die Bildung liegt die Schweiz bei den digitalen Kompetenzen der Bevölkerung nur im europäischen Mittelfeld. Zwar fallen die digitalen Qualifikationen der direkten Nachbarn noch schlechter aus, doch gerade bei den erweiterten Kompetenzen hat die Schweiz gegenüber den nordischen Ländern das klare Nachsehen. Hier könnte eine Rolle spielen, dass nur rund jede achte Weiterbildungsaktivität in der Schweiz dem Erwerb von Informatikkenntnissen dient.

Flexible Arbeitnehmer treffen auf starre Gesetzgebung

Die aufgeführten Rankings stehen sinnbildlich für das ambivalente Verhältnis, das die Schweiz zur Digitalisierung pflegt. Möchten seit den gewonnen Homeoffice Erfahrungen in der Pandemie rund 80% der Erwerbstätigen diese Arbeitsform beibehalten und nahm die Flexibilität der Arbeitszeit bei Frauen und Männern zwischen 2015 und 2020 nochmals zu, hat das Arbeitsgesetz seit dem Industriezeitalter keine Erneuerung erfahren: So müssen beispielsweise die Tagesarbeitszeit (oder auch Nachtarbeitszeit) des einzelnen Arbeitnehmers mit Einschluss der Pausen und der Überzeit innerhalb eines Zeitrahmens von 14 Stunden liegen, die Arbeits- und Ruhezeiten sind akribisch geregelt. Allerdings ist es ein offenes Geheimnis, dass Teile des starren Gesetzes insbesondere von den Arbeitnehmenden selbst ignoriert werden. Die geforderte Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber auch der Wunsch, die eigenen Fähigkeiten in den unterschiedlichen Arbeitsbereichen flexibel einzusetzen, tragen dazu bei.

Dabei zeigt nicht nur das Arbeitsgesetz, dass behördliche Prozessregelungen die Digitalisierung bremsen: Auch das elektronische Patientendossier – welches vor mittlerweile fünf Jahren gesetzlich verankert worden ist und immer noch rege diskutiert wird – konnte aufgrund des «komplexen Zertifizierungsverfahrens» nicht rechtzeitig im Jahr 2020 eingeführt werden. Mag in diesem konkreten Fall der Datenschutz eine Mitschuld an der Verspätung treffen, zeigt die Stadt Zürich anhand der Tagesparkbewilligung für die blaue Zone beispielhaft, dass ein Zusammenspiel von Innovation und Digitalisierung bis heute fehlt: So ist die Parkkarte nur gültig, wenn sie ausgedruckt in A4-Hochformat vorliegt.

Nicht zuletzt sind es Teile der Bevölkerung, welche den Digitalisierungsprozess entschleunigen. Die nationale Abstimmung über die elektronische ID vom 7. März 2021 wurde deutlich abgelehnt. Ob das Nein der Digitalisierung selbst oder der integrierten unternehmerischen Beteiligung galt, mag umstritten sein. Jedenfalls darf angezweifelt werden, dass behördliche Instanzen gegenüber den Privatunternehmen einen Vorteil bei der Digitalisierung von Prozessen besitzen.

Für eine erfolgreiche Digitalisierung ist das Überdenken von bestehenden Abläufen existenziell, so wie es Avenir Suisse bereits anhand der «digitalen Mini-GmbH» aufgezeigt hat. Gleichzeitig gilt es, Gesetzesanpassungen und bestehende Projekte auf Bundesebene rasch voranzutreiben. Und zum Schluss bedarf es auf gesellschaftlicher Ebene noch an mehr Digitalisierungsaffinität –damit sich auch die Schweiz von der Digitalisierungswüste zur Oase wandelt.