Alte Gewissheiten zählen nicht mehr – wer sich heute durch die Nachrichten klickt, fühlt sich mitunter wie Alice im Wunderland, die in einen Kaninchenbau fällt, in dem die gewohnten Regeln nicht mehr gelten.

Viel zu diesem Gefühl beigetragen haben seit Anfang Jahr Donald Trump und seine Mitstreiter. Trumps Zollentscheid, der Auftritt von J.D. Vance an der Münchner Sicherheitskonferenz oder der Schlagabtausch zwischen Trump und Ukraine-Präsident Zelensky im Weissen Haus haben Beobachter verdutzt zurückgelassen. Die Gründe für die zunehmend unberechenbare Welt liegen jedoch tiefer – und haben sich mit dem Aufstieg Chinas und der schwindenden westlichen Dominanz schon länger abgezeichnet. Der Trend geht hin zu einer Ordnung ohne klare Führungsmacht, in der sich Sicherheits- und Wirtschaftspolitik zunehmend überlagern.

Wirtschaftliche Verflechtung wird nicht mehr als Quelle der Sicherheit, sondern vermehrt als Quelle der Abhängigkeit und Unsicherheit wahrgenommen. Besonders betroffen und auch für die Schweiz von Bedeutung sind zentrale Sektoren wie die Halbleiter- und Pharmaindustrie, die von neuen Exportrestriktionen bedroht sind. Die strategische Herausforderung, zwischen den geopolitischen Machtzentren zu navigieren und Abhängigkeiten sorgfältig auszutarieren, wird grösser.

Welche Balance zwischen wirtschaftlicher Offenheit, Sicherheitsinteressen und Neutralität soll die Schweiz in dieser fragmentierten Weltordnung anstreben?

War früher alles einfacher?

Während des Kalten Krieges waren die Spielregeln vergleichsweise übersichtlich: Es gab zwei strikt getrennte Blöcke – praktisch ohne gemeinsamen Handel. Die Schweiz praktizierte eine restriktive Neutralitätspolitik, und verzichtete auf eine Mitgliedschaft in der UNO oder einer Wirtschaftsunion wie der EWG.

Trotz formeller Neutralität positionierte sich die Schweiz ideologisch klar im westlichen Lager und profitierte indirekt von der nuklearen Abschreckung der USA und der Nato.

Mit dem Ende des Kalten Krieges erlangten die USA in allen Bereichen eine Vormachtstellung. Folglich passte die Schweiz ihre Aussenpolitik an. Die Neutralität verlor an Bedeutung, der Beitritt zur UNO und die Annäherung an die EU rückten in den Vordergrund.

Die Schweiz hat also bereits in der Vergangenheit auf grosse Epochenbrüche mit einer Neuorientierung reagiert – wenn auch mit Verzögerungen. Um die eingangs gestellte Frage zu beantworten, welche Rolle die Schweiz in dieser fragmentierten Weltordnung einzunehmen hat, ist es unerlässlich, fünf strukturelle Veränderungen verstehen.

1. Der relative Abstieg des Westens

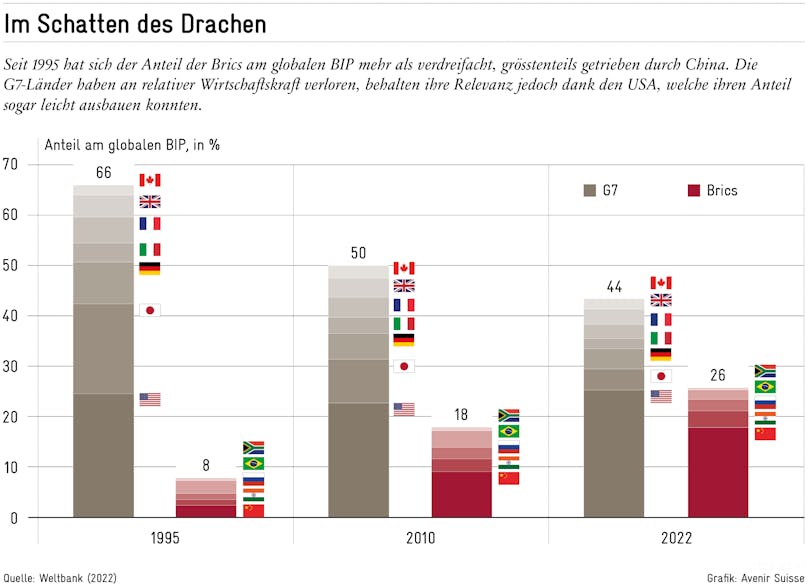

Das wirtschaftliche Gewicht des Westens hat deutlich abgenommen. Die G7-Staaten erwirtschafteten 1995 noch 66% des Welt-BIP (vgl. Abbildung 1). Im Jahr 2022 war dieser Anteil auf 44% gesunken. Dies bedeutet auch eine geringere Durchsetzungsfähigkeit in internationalen Institutionen.

Inzwischen hat sich der Anteil der Brics-Staaten am Welt-BIP mehr als verdreifacht, primär dank China. Noch in den Nullerjahren hatten die meisten Länder ein höheres Handelsvolumen mit den USA als mit China. 20 Jahre später ist es umgekehrt, was Chinas wachsenden Einfluss unterstreicht.

Es ist jedoch praktisch ausgeschlossen, dass China oder die Brics das Gewicht der G7 erreichen werden. China kann keine grossen Volkswirtschaften zu seinen Verbündeten zählen. Zudem gibt es innerhalb der Brics Divergenzen. So verbindet die beiden Gründungsmitglieder China und Indien alles andere als eine tiefe Freundschaft. Der Beitritt weiterer Staaten birgt zusätzliches Konfliktpotenzial.

2. Der amerikanische Rückzug

Nicht erst seit Trump wenden sich die USA zunehmend nach innen. Viele Demokraten und Republikaner sind sich einig, dass zu viele Menschen in den USA nicht von der Globalisierung profitiert haben. Künftig sollen die nationalen Interessen deshalb enger gefasst werden.

In der Tat ist etwa die Lebenserwartung in den USA in den letzten Jahren gesunken und die soziale Mobilität liegt unter dem Niveau anderer Industriestaaten. Doch die genannten Herausforderungen einfach der Globalisierung anzulasten, greift zu kurz. Wenn der Sicherheitsberater von Joe Biden, Jake Sullivan, immer wieder von einer «Aussenpolitik für die Mittelschicht» gesprochen hat, ist einiges auch Rhetorik.

Über Parteigrenzen hinweg besteht zudem Einigkeit, dass bestimmte Industrien oder Technologien zu wichtig sind, um ihre Abwanderung zu riskieren. In besonders heiklen Bereichen soll der Technologietransfer sogar auf einzelne Partnerländer begrenzt werden. Das bekommt die Schweiz zu spüren: So könnte eine Exportbeschränkung für KI-Chips den hiesigen Innovationsstandort empfindlich treffen.

3. Made in China

Chinas wirtschaftlicher Aufstieg beruht im Wesentlichen auf seiner Dominanz in der Güterproduktion. Der chinesische Anteil an der weltweiten Bruttoleistung des verarbeitenden Gewerbes versiebenfachte sich zwischen 1995 und 2020. Der Anteil von 35% gibt China eine klare Dominanz über die weltweiten Lieferketten (vgl. Abbildung 2).

Diese bemerkenswerte Tatsache ist eine der Ursachen dafür, warum die USA seit rund zehn Jahren zunehmend auf eine protektionistische Handelspolitik und eine kostspielige Industriepolitik setzen. Neben den bereits erwähnten Abstiegsängsten herrscht parteiübergreifend Konsens darüber, die Abhängigkeit von China zu reduzieren. In sämtlichen nationalen Sicherheitsstrategien unter Trump wie auch Biden wird China als vorrangige aussenpolitische Priorität benannt.

4. Chinas Schwäche

Aber auch der chinesische Wachstumsmotor gerät ins Stottern. Das jährliche Wirtschaftswachstum hat sich bei 5% eingependelt. Für ein westliches Land wäre das ein Grund zur Freude – für China, das sich an zweistellige Wachstumsraten gewöhnt hat, ist das hingegen wenig.

Neben der Wachstumsschwäche gibt es eine Reihe weiterer, miteinander verknüpfter Probleme wie hohe Jugendarbeitslosigkeit, überschuldete Lokalregierungen und mangelndes Vertrauen. Die seit mehr als zehn Jahren zu beobachtende aggressivere Aussenpolitik Chinas könnte durch die wirtschaftlichen Probleme noch verstärkt werden.

5. Regionale Mächte und die EU

Dass die USA ihre Führungsrolle nur noch selektiv wahrnehmen, hat neue Räume für regionale Akteure geschaffen. Auch wenn US-Aussenminister Marco Rubio Recht haben mag, dass die «big story» des 21. Jahrhunderts die Beziehung zwischen den USA und China ist, können Akteure wie die Türkei, Indonesien oder Saudi-Arabien nicht ignoriert werden.

Der Rückzug der USA würde es der EU erlauben, in die Bresche zu springen. Allerdings ist Europa im Sicherheitsbereich stark von den USA abhängig. Zwar haben die EU-Mitgliedstaaten in letzter Zeit mit den angekündigten Erhöhungen der Verteidigungsbudgets eine bemerkenswerte Reaktion gezeigt. Sich aus der Abhängigkeit von den USA zu lösen, wird jedoch Zeit brauchen.

Notwendige Neuorientierung?

Die Schweizer Bundespräsidentin hat kürzlich betont, die Aussenpolitik habe sich nicht verändert. In dieser Aussage dürfte jedoch einiges an Zweckoptimismus stecken. Denn die beschriebenen Umbrüche erfordern zumindest eine partielle Neuausrichtung.

Chinas Dominanz bei den Gütern wächst weiter, während sich die militärisch nach wie vor starken USA zunehmend nach innen richten. Diese Konstellation droht, die Weltwirtschaft weiter zu fragmentieren. Gleichzeitig nimmt die globale Bedeutung des Westens und insbesondere von Europa ab. Die Schweiz wird deshalb eine neue Balance zwischen ihrer sicherheitspolitischen Einbindung in Europa und ihrer aussenwirtschaftlichen Positionierung in der Welt finden müssen.

Was ist zu tun?

- Europa befindet sich in einer Sicherheitskrise. Auch die Schweiz muss daher ihre Verteidigungsfähigkeit erheblich stärken. Darüber hinaus kann sie einen Beitrag zur Sicherheit Europas durch verstärkte Kooperationen leisten. Es gilt sicherzustellen, dass die Schweiz besser in das europäische Sicherheitssystem integriert ist.

- Die Schweiz tut gut daran, ihr Freihandelsnetz weiter auszubauen und zu diversifizieren. Ebenso wichtig ist es, die bewährten Wirtschaftsbeziehungen mit den bestehenden Partnern weiter zu pflegen – insbesondere mit der EU, unserem wichtigsten Handelspartner.

- Um nicht zwischen Grossmächten zerrieben zu werden, benötigt es diplomatische Kapazitäten, um Sanktionsdruck abzuwehren und eine gewisse strategische Autonomie zu bewahren. Dazu gehört auch das Zusammenspannen mit anderen kleineren Staaten, um das multilaterale Handelssystem aufrechtzuerhalten.

Für die Schweiz wird der Erhalt des Wohlstands damit aufwendiger. Unternehmen und Staat müssen sich vermehrt mit geopolitischen Herausforderungen auseinandersetzen, ohne dass sich daraus ein direktes Wachstum ergibt. Es bedarf daher einer Strategie, die diese neuen Realitäten ernst nimmt und auch die innenpolitische Dimension berücksichtigt. So betreffen geopolitische Risiken nicht nur den Aussenhandel, sondern z.B. auch den Schutz kritischer Infrastrukturen wie die Energieversorgung.

Damit bleibt ein ernüchterndes Fazit: Kleinen, exportorientierten Staaten bleibt nur die Option der adaptiven Anstrengung: Wachsam bleiben, breit aufstellen, klug reagieren. Denn wer sich nicht bewegt, wird bewegt – und selten in die richtige Richtung. Es ist genauso, wie es die Rote Königin der neugierigen Alice im Spiegelland erklärt: «Hierzulande musst du so schnell rennen, wie du kannst, wenn du am gleichen Fleck bleiben willst.»