Die Zahl der Arbeitsplätze im sekundären Sektor in der Schweiz ist mehr oder weniger gleichgeblieben. Gewandelt haben sich jedoch viele Tätigkeiten in der Industrie. Jérôme Cosandey erklärt im Interview, wie sich diese Veränderungen auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt haben und fokussiert dabei besonders auf die Situation mit den Grenzgängern im Tessin.

Gerhard Lob: In der öffentlichen Wahrnehmung schrumpft in der Schweiz der Industriesektor. Laut Ihrer Studie «Den Erfolg der Schweizer Industrie weiterführen» täuscht dieser Eindruck. Warum?

Jérôme Cosandey: Wir haben die Entwicklung der Industriebetriebe über einen Zeitraum von mehr als zwanzig Jahren beobachtet und analysiert. Dabei stellten wir – etwas überraschend – fest, dass die Zahl der Arbeitsplätze im sekundären Sektor in der Schweiz mehr oder weniger gleichgeblieben ist.

Wie erklärt sich diese unterschiedliche Wahrnehmung?

Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass der tertiäre Sektor stark wuchs, während der Industriesektor stabil geblieben ist. Diese Stabilität wird im Vergleich als Rückgang empfunden. Tatsächlich haben im sekundären Sektor einzelne Bereiche an Boden verloren, etwa das Druck- und Verlagswesen oder die Papierindustrie. Aber auf der anderen Seite gibt es Bereiche, die stark gewachsen sind, etwa die Pharma- oder die Uhrenindustrie, die den Verlust von Arbeitsplätzen mehr als wettgemacht haben.

Die Arbeitsweise in der Industrie scheint sich geändert zu haben. Ist ein Arbeitnehmer, der am Schreibtisch sitzt, überhaupt noch ein Industriearbeiter?

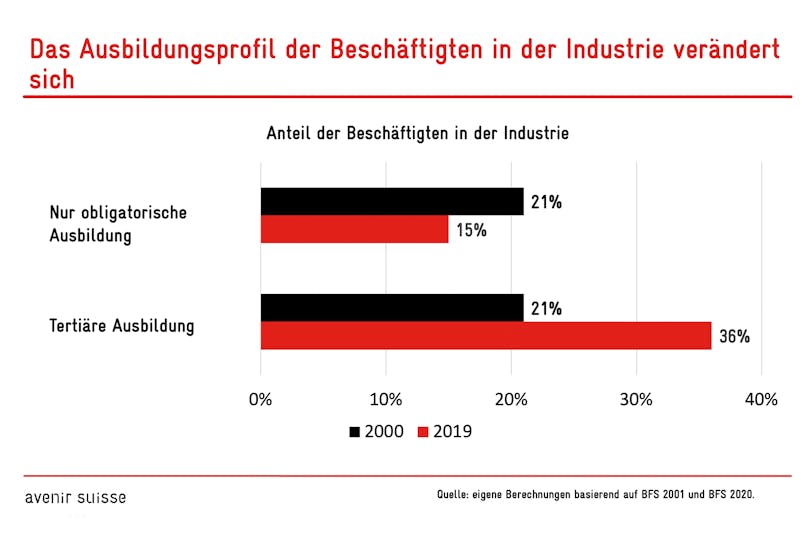

In der Tat haben sich die Profile verändert. Im Jahr 2000 verfügten etwa 20% der in der Industrie Beschäftigten ausschliesslich über einen obligatorischen Schulabschluss und etwa 20% hatten eine tertiäre Ausbildung. 2019 verfügten 36% des Industriepersonals über eine tertiäre Ausbildung, der Anteil der Beschäftigten mit keiner nachobligatorischen Ausbildung betrug dagegen nur noch 15%. Denken Sie nur an die IT-Unterstützung von Unternehmen beim Unterhalt ihrer Maschinen. Diese Wartungsarbeit wurde früher von einem Spezialisten vor Ort durchgeführt, kann aber heute auch aus der Ferne erledigt werden. So ist es zum Beispiel möglich, von der Schweiz aus ein technisches Update für eine Maschine in Asien oder in den USA durchzuführen. Die Produktion wurde teilweise automatisiert, so hat die Bedeutung des Supports zugenommen. Dieser Trend spiegelt sich in den Profilen der Beschäftigten wider.

Ist angesichts dieser Entwicklung die Unterscheidung zwischen sekundärem und tertiärem Sektor noch gerechtfertigt?

Diese Unterscheidung hat historische Wurzeln. Aber die Frage ist berechtigt. Es gibt keinen grossen Unterschied zwischen Marketingmitarbeitern in der Pharmaindustrie und der Finanzbranche. Umgekehrt ist jemand, der in der Logistik einer Bank beschäftigt ist, sehr nahe an der Industrie. Die Grenzen sind fliessend. Deshalb fordern wir, dass die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, wie z.B. die Ausbildung oder die Steuerpolitik, global und nicht von einzelnen Sektoren abhängig sein sollten.

Wie erklären Sie sich angesichts der hohen Löhne und der ausländischen Konkurrenz, dass die Schweizer Industrie immer noch so stark ist, selbst im Vergleich zu Ländern wie Grossbritannien, wo es einen deutlichen Rückgang gab?

Die Schweiz verfügt seit langem über ein hohes Lohnniveau. Dies hat zu einer Tendenz geführt, Produkte mit grossem Mehrwert zu schaffen, häufig handelt es sich dabei um Nischenprodukte. Damit kann die Schweizer Industrie den Nachteil der hohen Löhne kompensieren. In Grossbritannien gibt es Sektoren wie die Stahlindustrie, in denen es sehr viel schwieriger ist, mit anderen Herstellern, z. B. in Asien, zu konkurrieren.

Im Tessin ging zwischen 2005 und 2018 der Anteil der Beschäftigten im industriellen Sektor von 15,4% auf 13,4% zurück, absolut gesehen stieg die Zahl der Beschäftigten im sekundären Sektor jedoch von 28’700 auf 31’600. Die Industrie hält sich also auch im Tessin?

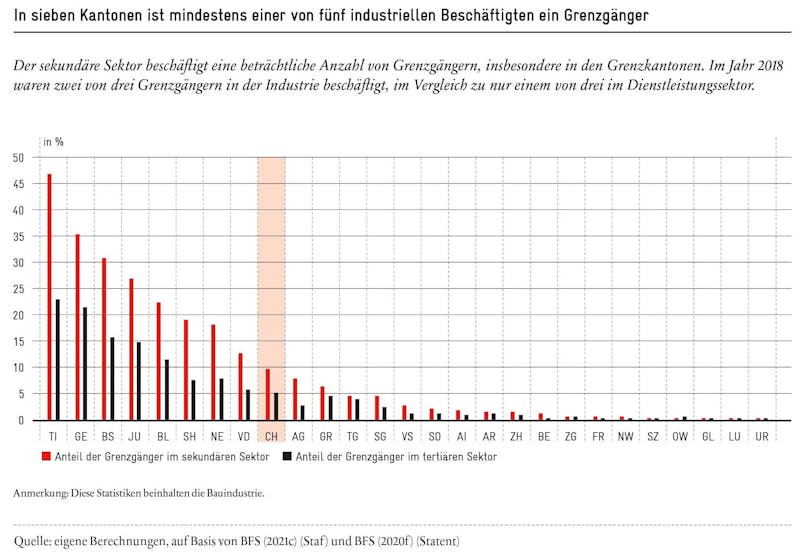

Das Tessin folgt dem nationalen Trend. Seit 2005 wurden dort rund 3000 Arbeitsplätze geschaffen. Diese Zahl ist auch angesichts des hohen Anteils an Grenzgängern im sekundären Sektor des Tessins – rund 47% – von Bedeutung. Der Beitrag von Grenzgängern für Krankenhäuser und das Gesundheitswesen wird oft und zu Recht erwähnt, aber unsere Zahlen zeigen, dass die Bedeutung der Frontalieri für die Industrie noch grösser ist. Die Grenzgänger haben der ansässigen Bevölkerung keine Arbeitsplätze weggenommen, sondern ihre Anstellung war die einzige Möglichkeit, das Wachstum zu bewältigen.

In der übrigen Schweiz gibt es «Grenzgänger» aus anderen Kantonen. Im Kanton Zürich arbeiten viele Menschen aus dem Aargau oder aus der Innerschweiz. Aufgrund der geografischen und sprachlichen Lage beschäftigt das Tessin nur wenige Arbeitnehmer aus den Kantonen Uri und Graubünden. Dadurch entsteht eine Abhängigkeit von den benachbarten Regionen im Süden, die halt zu einem anderen Staat, nämlich Italien, gehören. Gäbe es diesen Pool an Arbeitskräften nicht, hätte das Tessin ein Problem. Aber es stimmt, dass die Beschäftigung von ausländischem Personal eine gewisse Abhängigkeit schafft.

Wenn die Grenzen geschlossen würden, wie es während der Pandemie geschah, könnte diese Abhängigkeit zu einem Risiko werden.

Während der ersten Pandemiewelle bestand dieses Risiko, obwohl es nie zu einer vollständigen Schliessung für Grenzgänger kam. In der Zwischenzeit haben wir gelernt, mit der neuen Situation zu leben. Heute erscheint mir das Risiko gering.

Gemäss der Studie von Avenir Suisse stammen 2019 von zehn in der Industrie erwirtschafteten Franken vier aus zwei Branchen: der Pharma- sowie der Uhren- und Elektronikindustrie – doppelt so viel wie noch 1997. Gilt dies auch für das Tessin?

Aktuelle Zahlen für die einzelnen Kantone liegen mir nicht vor. Ich kann aber sagen, dass die Pharmaindustrie in einigen Kantonen zum wichtigsten Exportsektor geworden ist, so zum Beispiel im Kanton Waadt, aber diese Entwicklung wird selten erwähnt. Die Medien berichten in der Regel nicht über ein Wachstum der Belegschaft eines Unternehmens. Wenn es hingegen zu Entlassungen kommt, sind fette Schlagzeilen garantiert. Vielleicht haben wir deshalb eine verzerrte Wahrnehmung der Realität.

Die Schweizer Industrie verfügt über keine Rohstoffe und ist auf Importe angewiesen. In vielen Unternehmen kommt es derzeit zu Lieferengpässen. Wie ernst ist diese Krise?

Das ist ein weltweites Problem. Ich denke, dass unsere Industrie Gegenmassnahmen ergreift, indem sie zum Beispiel die Auswahl der Lieferanten für bestimmte Produkte diversifiziert. Einige versuchen, ihre Lager zu füllen – eine Strategie, die selber zu Engpässen führen kann. Wir erinnern uns noch an den Mangel an Toilettenpapier vor zwei Jahren, als jeder Rollen kaufte, um einen Vorrat anzulegen. Ein ähnliches Phänomen erleben wir in der Industrie.

Könnte die Rückverlagerung der Herstellung bestimmter Produkte in die Schweiz eine Lösung sein?

Einige Unternehmen denken darüber nach, die Produktion bestimmter Komponenten wieder in die Schweiz zu holen, zum Beispiel die Herstellung von Glaspipetten, die heute importiert werden. Ich kann diese Entscheidung verstehen. Aber man muss sehr vorsichtig sein, denn die Schweiz ist nicht autark, sie ist auf Materialien aus dem Ausland angewiesen. Vor allem die Pharmaindustrie ist stark globalisiert. Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten oder China ist die Schweiz ein kleines Land mit einem sehr begrenzten Heimmarkt, was Autarkiegedanken starke Grenzen setzt.

Dieses Interview ist in der Zeitung «Cooperazione» in italienischer Sprache erschienen.